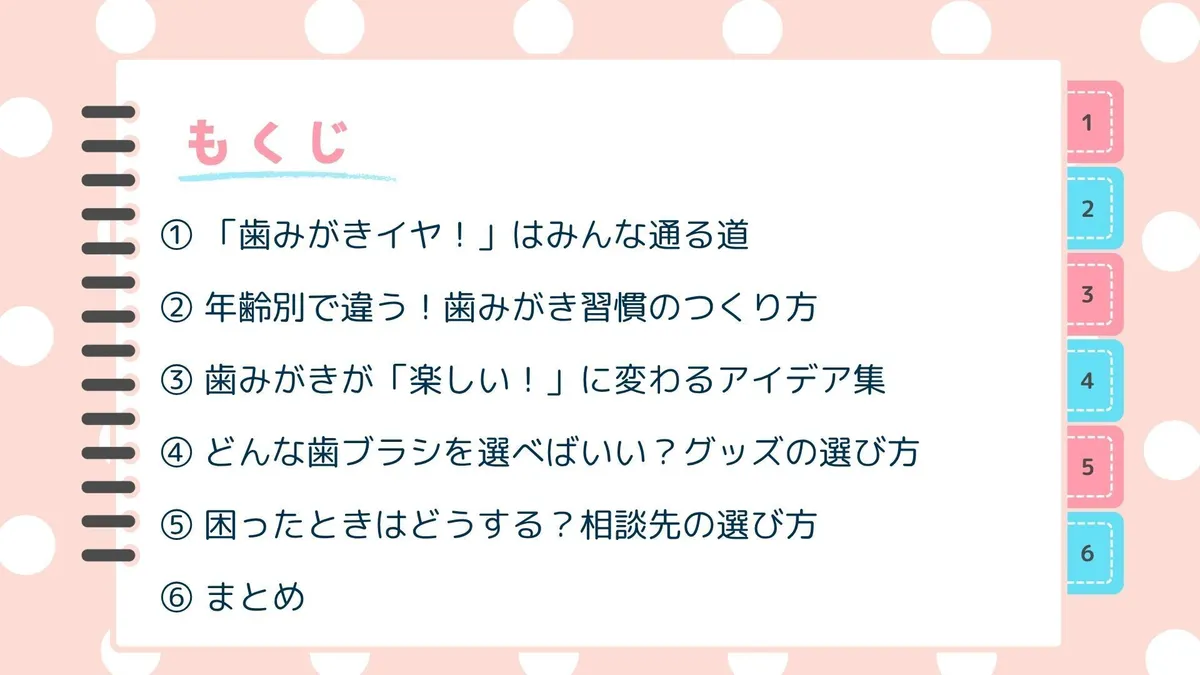

6月は「お口の健康」について考えよう✨👄歯磨き習慣を楽しくするヒント

6月4日は「虫歯予防デー」。そして、6月4日から10日までは「歯と口の健康週間」とされており、6月はお口の健康について改めて考える大切な期間となっています。

この機会に、お子さんの虫歯予防や歯の健康への意識を高め、小さなうちから健康な歯を保つための歯磨き習慣を見直すきっかけにしてもらえたら嬉しいです!

歯磨きと聞くと「嫌がってなかなかできない」「仕上げみがきがうまくいかない」そんなお悩みを持つママ・パパも多いのではないでしょうか。

子どもが歯みがきを嫌がるのはめずらしいことではありません。原因と対処のヒントを知っておくと、親子で笑顔になれる時間が少しずつ増えていきます。

歯みがきタイムが親子のバトルになる理由

「口を開けてくれない」「すぐに逃げる」「泣き出してしまう」……歯みがき中にこんなシーン、思い当たる方も多いのではないでしょうか。子どもが歯みがきを嫌がる理由は、単に「やりたくない」だけではありません。

歯ブラシの刺激に慣れていなかったり、何をされるかわからない不安があったり、そしてじっとしているのが苦手という理由も。まずは子どもの気持ちを受け止め、「嫌がるのは自然なこと」と理解することが、歯みがき習慣への第一歩です。

ストレスを減らすには“無理にやらせない”工夫から

「絶対に今日中に全部磨かないと」と力が入ると、親子ともに疲弊してしまいます。大切なのは「継続できる形」にすること。

例えば、寝る前ではなくお風呂上がりに歯みがきをすると気分が変わることも。歯ブラシを選ばせたり、歯みがきソングを流してみたり、ゲーム感覚を取り入れることで、歯みがきを“イヤな時間”から“ちょっと楽しい時間”へと変えていけます。

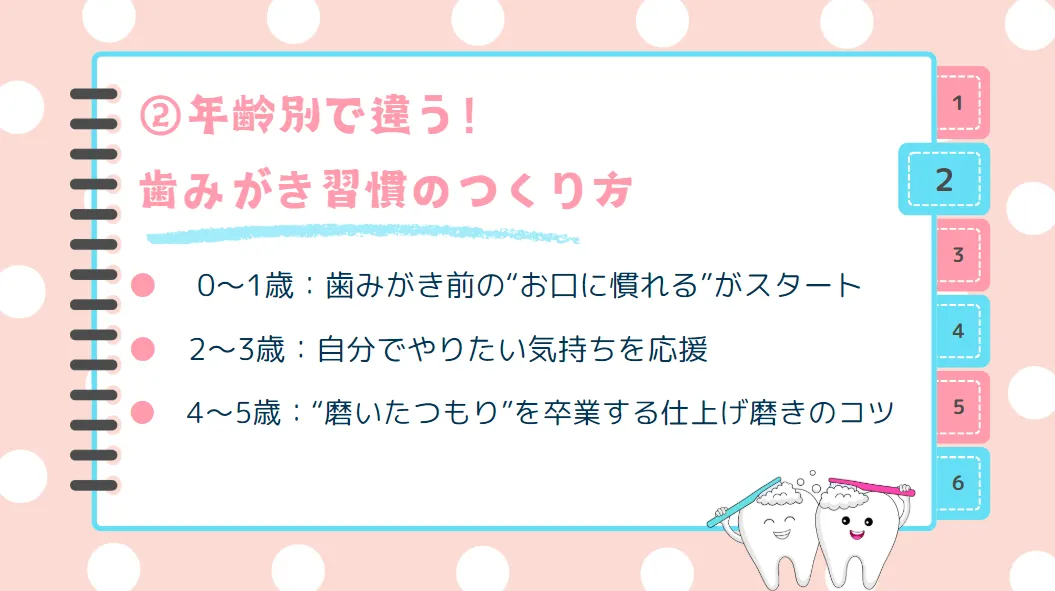

子どもの発達段階に合わせて歯みがきの関わり方を工夫することで、無理なく自然に習慣づけができます。それぞれの年齢に合ったポイントを見てみましょう。

🟠0〜1歳:歯みがき前の“お口に慣れる”がスタート

まだ歯が生えそろっていない時期でも、口の中を触ることに慣れておくのはとても大事です。ガーゼを使ってやさしく拭いてあげたり、親が歯みがきをして見せたりすることで、「お口に触れられるのは怖くない」と感じてもらえます。無理に歯ブラシを使う必要はなく、まずはスキンシップとして楽しむことから始めてみましょう。

🟠2〜3歳:自分でやりたい気持ちを応援

この時期の子どもは「自分でやってみたい」という気持ちが強くなります。たとえ上手に磨けなくても、自分で持ってみる、動かしてみるという経験がとても大切です。安全性の高い太めのグリップや、キャラクター付きの歯ブラシなど、子どもがワクワクできるアイテムを選ぶのもポイント。親の仕上げ磨きはその後にサッと行うようにしましょう。

🟠4〜5歳:“磨いたつもり”を卒業する仕上げ磨きのコツ

「もう自分でできる!」と本人は言っても、実際にはまだまだ磨き残しが多いのがこの時期。仕上げ磨きは、永久歯が生え揃う10〜12歳ごろまでは続けるのがおすすめとされています。嫌がられにくい体勢は「膝の上に寝かせて、天井を見せるスタイル」。親が手元をしっかり見られるため、短時間で確実に磨けます。鏡で磨き残しを一緒にチェックするのも、歯みがきへの関心を高めるきっかけになります。

イヤイヤを乗り越えるには「楽しい」が一番の近道。日々のルーティンに遊びの要素やポジティブな声かけを取り入れてみましょう。

🟠歌やアプリで“時間”を楽しくコントロール

2分間じっとしているのは、小さな子どもにとってかなり難しいこと。でも、その2分間を楽しい歌やアプリで彩るだけで、あっという間に感じられるようになります。YouTubeには歯みがき専用の動画もたくさんあるので、お気に入りを一緒に探してみるのもおすすめです。

🟠ごほうびではなく「できたね」の声がけを

歯みがきのたびにお菓子やシールを用意しなくても大丈夫。「今日も上手にできたね」「ピカピカになったよ」といった声かけだけでも、子どもはしっかり満足感を得られます。毎回の達成感が、習慣化への強いモチベーションになります。

🟠ママ・パパ自身が“やって見せる”のも効果的

子どもは大人の行動をよく見ています。親が楽しそうに歯みがきをする姿を見せることで、「歯みがきってふつうのことなんだな」と自然に感じられます。鏡の前で一緒に並んで磨く“おそろいタイム”を作るのも、親子の楽しいコミュニケーションになります。

歯みがき習慣を続けるには、子どもに合った歯ブラシやケア用品を選ぶことがカギになります。発達に応じて、使いやすく安全なものを選んであげましょう。

年齢・目的別に変えるのが基本

月齢や歯の本数によって、適した歯ブラシは変わります。乳歯が数本生えたばかりの頃には、ヘッドが小さくて毛が柔らかいものを。2〜3歳では、握りやすい太めの柄が安心です。4歳以降は、仕上げ磨き用と子ども用の2本を使い分けるとより効果的です。

歯科衛生士さんおすすめの選び方とは?

「ヘッドが小さくて、口の奥まで届きやすいもの」「毛が均一に並んでいて、やわらかすぎないこと」などがプロの視点でのポイント。迷ったときは歯科医院に置かれているタイプを参考にしたり、子どもが楽しめる形やデザインのものを試したりするのも一案です。

どれだけ工夫しても「うまくいかない」「このやり方でいいのか不安」……そんなときこそ、専門家のサポートを活用しましょう。

かかりつけ歯科での定期チェックのススメ

定期検診は「虫歯がないかを見るだけ」の場ではありません。歯みがきのやり方を聞いたり、今の歯ブラシが合っているか相談したりと、日常の疑問を解消する場として活用できます。子どもも医院に慣れておけば、いざ治療が必要になったときも安心です。

高崎市内で頼れる子ども向け歯科相談窓口

高崎市では、「すくすく相談」という7〜8か月の赤ちゃんを対象に歯のことや離乳食についての相談を受ける事業を実施しています。また、2歳児個別歯科健康診査も行われています。市内の子育て支援センターでは子育ての相談や保育情報の提供も行われているので、お近くの施設を調べてみるといいでしょう。自治体の子育てアプリや広報誌でも、子ども向け歯科に関する情報が掲載されていることがあります。

参考:高崎市「すくすく相談」

(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/1579.html)

参考:高崎市「2歳児個別歯科健康診査(個別健診)」

(https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/1139.html)

子どもの歯みがき習慣は、「やらなきゃ」ではなく「やってみよう」の気持ちから。無理なく続ける工夫を取り入れることで、毎日のルーティンがぐっとラクになります。親子で一緒に、少しずつ“歯みがき好き”を育てていきましょう。